修秦始皇陵的人都被杀死了,那么司马迁为什么可以详细描述皇陵内的结构?(司马迁:史官之谜与秦始皇陵地宫全貌)(秦始皇陵墓建造历时39年,涉及人数众多,史记记载殚精竭虑)

秦始皇陵墓建造历时39年,涉及人数众多,史记记载殚精竭虑

据史记记载,公元前247年,13岁的嬴政即位为秦王,也就是在这一年,嬴政就开始为自已修建陵墓,直到秦始皇去世的公元前210年,秦始皇陵已经修建了37年。

这还不算,秦始皇去世后,尸体从沙丘运到咸阳,秦二世即位后,在对秦始皇的尸体进行安葬时,秦始皇陵仍然没有修好,秦二世仍用了2年时间对秦始皇陵进行最后的收尾工作,加上前面的37年,一共用了39年。

冰冻三尺,非一日之寒;为山九仞,岂一日之功。任何一座雄伟的陵墓都不是一下子就能建成的,秦始皇陵墓也是如此,前后建了39年,古代的工匠在建陵墓时,也同时需要对陵墓内外结构、安全防盗、保存效果进行各种设计。

司马迁在史记中对于秦始皇的陵墓是这样描述:

翻译过来的意思就是:

秦始皇刚即位时,就在郦山开山凿洞,等到统一全国后把七十多万刑徒送到郦山,把隧洞一直挖到有水的地方,用铜封固,然后把棺材安放在里面,仿制的宫殿和各种珍奇宝物都放置在其中,藏得满满的。

让工匠制造带机关的弩箭,有人掘墓接近墓室时就会自动射向目标。拿水银制作成山川河流、江湖大海,使用机械将水银互相灌注流通,墓中天上有日月星辰齐全,地上景象万千,还有利用人和鱼的脂肪制作的蜡烛,很长时间都不会熄灭。

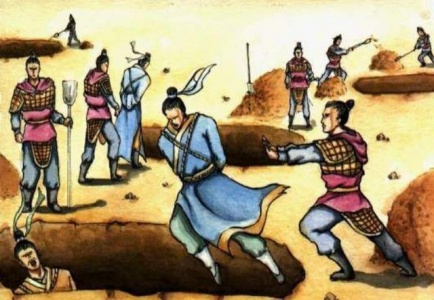

另外司马迁还有关于陪葬人员的记录,秦二世将秦始皇后宫中没有生育子女的妃嫔全部送到陵墓中陪葬,还有制造机关的工匠和建造的奴隶,最先是封藏了墓室的随葬品,接着关闭了墓道,最后放下了墓道最外面的大门,将所有陪葬人员全部关闭在陵墓中。

司马迁所在的时代,已经离秦始皇去世过去了一百多年,司马迁怎么知道的这么清楚?不仅内部结构知道,连陪葬人员情况也知道?

有2个原因:一是建造时间很长;二是参与人数太多。

一、建造时间很长

建造时间前后持续了39年,差不多相当于一代人了,39年中,参与监督、设计、建造、施工的官员、工匠、奴隶、平民换了一批又一批人,就算秦始皇下令保密,持续这么长时间,难免会有陵墓的资料泄露出去,或者记录下来。

建造这么复杂的工程,难免会用到很多的设计图与资料,也难免会有一些资料因人而宜的保存下来,甚至我估计秦朝中央政府也有一套严格保密的关于秦始皇陵墓的设计图及施工图,秦始皇一死,天下大乱,这些图纸流落出去都有可能,当然也有可能被萧何收走了。

如果被萧何收走了,就成为汉朝中央政府的藏书,就会流传下去,司马迁也许能看到部分,如果没有流传下去,司马迁也可能收集到其它渠道得到的关于陵墓的资料,况且司马迁对于陵墓的描述也只是大概的描述,并不是如何如何的详细。

二、参与人数太多

要建陵墓,首先要勘测、规划、设计,这些都需人完成,可能最初帮秦始皇设计的人早已死去,后面多次更改了结构也有可能,秦始皇在统一天下后,召集了70多万的刑徒开始建造,70多万人啊,从公元前221年开始建,这些人并不是全部被杀了,也有一些人活下来。

刑徒并不全是奴隶,也有服徭役的平民,当年刘邦不就是送刑徒去骊山,有不少人跑了才开始造反的吗?这么多人不可能全杀了吧,秦始皇统一天下之后总共也只有3000万人,一下就杀70多万,不可能嘛,秦始皇也没有这么残忍。

而骊山的70多万刑徒,据说在陈胜部将周文打进函谷关后,章邯曾率领部分刑徒军队迎战起义军,这部分人都参与了平定起义的战争,大部分人战死或被活埋,也有一部分人随章邯投降后活了下来,也会有各种口传和记录下来。

除了刑徒和奴隶之外,还有工匠,工匠可能真是大多被杀,因为知道的太多,并且司马迁也写了工匠大量被杀,但除了这些人,还有秦朝的官员和士兵呢,官员负责监督,士兵负责维持治安,总不能连秦官和秦兵都杀了吧!

由于涉及人数太多,秦始皇陵墓也就是公开的秘密了,人人都知道,包括秦朝内部大量的官员和士兵都知道的,总会有人记录一些信息,被司马迁收集到了,写进了史记。

也正是由于秦始皇陵墓是公平的秘密,根本就没有办法百分之百的保密,因此有大量的资料流传下来,而司马迁作为史官,是很严谨的,只有确认是真实的,至少在司马迁看来是真实的,他才会写进史记中。

司马迁:史官之谜与秦始皇陵地宫全貌

司马迁不是神,不可能猜出秦始皇皇陵地宫的结构;他也不是孙,无法上天入地,无法亲临地宫现场观看。

司马迁是个史官,他的资料来源一般来自于两块,一是听到的,这就是现在经常所说的“口述历史”;二是看到的,这就是一般所说的典籍“资料”。

常有传说,修建秦始皇陵墓的工匠全部死光了,全都被杀了,这是真的吗?假的,千真万确,就是假的。

秦始皇陵墓前后修建39年,可谓工程浩大,出动人力最多时有70万左右,少的时候也有30、40万,要把这样的人全部杀了,怎么可能?况且也没有记载,秦国将几十万人工人杀了的情况。

其实,修建陵墓的人,也是分工种的,有些是搞土建的,有些是干技术活的,不同的工种决定了以后不同的命运。

三十九年间,完成土建的大部分人撤的较早,搞技术的留下较多,越到陵墓建设后面,留下的人越少,这些人知道的也越多。

最后,留在秦始皇陵墓里的只是一小部分,但是,非常可惜,完善陵墓的工作做完后,工匠们遭殃了,因为秦二世卸磨杀驴,让这些最后留下的工匠陪葬了,记载如下:

那么搞技术善后的人被陪葬了,是不是消息就没有了?当然不是,因为之前有大量的工人(其中有很多是犯人)先后撤了,这些人是知道大概结构的,最后撤出去的几批,甚至对于情况很清楚,只是不曾亲自看见建造成功及完善。

在项羽和秦军展看巨鹿之战时,很多修陵墓的加入了进去,战争很残酷,项羽等人有点猛,最后秦军大部分被俘虏,这一过程中,逃跑的绝不在少数。虽然投降的秦军大部分被坑杀,但那一部分逃走的工人,以及早早回到民间的年长者,成为了秦始皇陵墓构造或多或少的知情者,

那些得以获生的工人们,会对秦始皇陵墓的情况说给他人听,特别是秦朝灭亡后,对于这样的言论更是无人约束,毕竟大秦亡了。于是,这些关于秦始皇陵墓的消息就传了下来。

经过了近百年左右的时间,司马迁开始考证这个事情。

司马迁写东西很认真,不断走访各处,寻找秦始皇陵墓的传说,同时,对于秦始皇陵墓进行了实地考察,虽然只能看到秦始皇陵墓的外观,但多少都有些参考。如此下来,终于有了自己的一手资料。

秦朝暴政,刑法苛刻,让当时的百姓们生活在水深火热之中。坚决实行连坐制度,让百姓苦不堪言。“焚书坑儒”,更是让知识分子们提前结束了自己的生命,最可惜那些烧掉的典籍资料。

但并不是所有的书籍都被烧了,关于秦朝的历史,以及有利于秦朝的书籍资料,保留了下来,比如那本由历代秦国史官(即秦御史)通过不断记录而积累成书的秦国“史记”《秦记》。

有人说了,战乱不断,这书籍能保存到司马迁时期吗?能。

当年,刘邦和项羽在义帝的协调下,分两条路向咸阳进发,约定:谁先进入咸阳,谁就是“王”。刘邦的军队实力远远不如项羽,但刘邦在郦食其的帮助下,没有多费劲,就进了咸阳。

当时的刘邦准备大肆享受,而手下的谋士张良劝刘邦还军灞上,否则会惹来杀身之祸。另一位臣子萧何,却做了一件特别有意义的事情,把秦宫里所有的书籍、资料等收集了起来。当项羽来的时候,后宫美女还在,金库还在,只是各种资料不在了。这就够了,项羽对于秦国的资料是没多大兴趣的,他只是一个武夫。

在萧何收集的资料中,就有《秦记》。后来,司马迁写《史记》时,这本《秦记》就成了非常重要的参考资料。

于是,结合传说和《秦记》,《史记》当中就出现了这样的话:

什么意思呢?这是说:始皇帝一继位,就开始为自己在骊山建造陵墓。在统一六国后,从各个地方征来七十多万人。

陵墓建造时,(地宫)深的穿过了三层泉水,在下面用铜汁浇成棺椁,宫殿里面,奇珍异宝都放满了地宫。除此之外,地宫里面,做成各种机关,用以发射弓箭、弩箭,有靠近的机关动作射杀当地。地宫里,还用水银做成江河湖海,靠机械使水银循环不息、缓缓流淌,地宫顶上有天文,地宫地面有地理,非常神奇。而且为了保持地宫的光线,用人鱼油膏做成蜡烛照明,很长时间都不熄灭。

目前为止,秦始皇陵墓的地宫部分,还是没有开发,原因是国家不支持,技术上还是有不成熟。

至于,司马迁的论述,基本可以确定是真的,因为现在的遥感探测技术,对司马迁的论述进行了相应的对证。

作为历史上最伟大的史官,司马迁通过走访收集民间传说,通过《秦记》的参考,再通过秦始皇陵墓的实地考察,最后写出了关于“秦始皇陵墓地宫”的情况。

一个身残志坚的斗士,一个心怀理想的史官,在死后的两千年里,受到了“几乎所有的史官和历史研究者”的推崇,确实不容易,向其致敬!

《史记》记载的秦始皇陵墓建造历时39年,其资料来源和描述产生的原因分析

据史记记载,公元前247年,13岁的嬴政即位为秦王,也就是在这一年,嬴政就开始为自已修建陵墓,直到秦始皇去世的公元前210年,秦始皇陵已经修建了37年。

这还不算,秦始皇去世后,尸体从沙丘运到咸阳,秦二世即位后,在对秦始皇的尸体进行安葬时,秦始皇陵仍然没有修好,秦二世仍用了2年时间对秦始皇陵进行最后的收尾工作,加上前面的37年,一共用了39年。

冰冻三尺,非一日之寒;为山九仞,岂一日之功。任何一座雄伟的陵墓都不是一下子就能建成的,秦始皇陵墓也是如此,前后建了39年,古代的工匠在建陵墓时,也同时需要对陵墓内外结构、安全防盗、保存效果进行各种设计。

司马迁在史记中对于秦始皇的陵墓是这样描述:

翻译过来的意思就是:

秦始皇刚即位时,就在郦山开山凿洞,等到统一全国后把七十多万刑徒送到郦山,把隧洞一直挖到有水的地方,用铜封固,然后把棺材安放在里面,仿制的宫殿和各种珍奇宝物都放置在其中,藏得满满的。

让工匠制造带机关的弩箭,有人掘墓接近墓室时就会自动射向目标。拿水银制作成山川河流、江湖大海,使用机械将水银互相灌注流通,墓中天上有日月星辰齐全,地上景象万千,还有利用人和鱼的脂肪制作的蜡烛,很长时间都不会熄灭。

另外司马迁还有关于陪葬人员的记录,秦二世将秦始皇后宫中没有生育子女的妃嫔全部送到陵墓中陪葬,还有制造机关的工匠和建造的奴隶,最先是封藏了墓室的随葬品,接着关闭了墓道,最后放下了墓道最外面的大门,将所有陪葬人员全部关闭在陵墓中。

司马迁所在的时代,已经离秦始皇去世过去了一百多年,司马迁怎么知道的这么清楚?不仅内部结构知道,连陪葬人员情况也知道?

有2个原因:一是建造时间很长;二是参与人数太多。

一、建造时间很长

建造时间前后持续了39年,差不多相当于一代人了,39年中,参与监督、设计、建造、施工的官员、工匠、奴隶、平民换了一批又一批人,就算秦始皇下令保密,持续这么长时间,难免会有陵墓的资料泄露出去,或者记录下来。

建造这么复杂的工程,难免会用到很多的设计图与资料,也难免会有一些资料因人而宜的保存下来,甚至我估计秦朝中央政府也有一套严格保密的关于秦始皇陵墓的设计图及施工图,秦始皇一死,天下大乱,这些图纸流落出去都有可能,当然也有可能被萧何收走了。

如果被萧何收走了,就成为汉朝中央政府的藏书,就会流传下去,司马迁也许能看到部分,如果没有流传下去,司马迁也可能收集到其它渠道得到的关于陵墓的资料,况且司马迁对于陵墓的描述也只是大概的描述,并不是如何如何的详细。

二、参与人数太多

要建陵墓,首先要勘测、规划、设计,这些都需人完成,可能最初帮秦始皇设计的人早已死去,后面多次更改了结构也有可能,秦始皇在统一天下后,召集了70多万的刑徒开始建造,70多万人啊,从公元前221年开始建,这些人并不是全部被杀了,也有一些人活下来。

刑徒并不全是奴隶,也有服徭役的平民,当年刘邦不就是送刑徒去骊山,有不少人跑了才开始造反的吗?这么多人不可能全杀了吧,秦始皇统一天下之后总共也只有3000万人,一下就杀70多万,不可能嘛,秦始皇也没有这么残忍。

而骊山的70多万刑徒,据说在陈胜部将周文打进函谷关后,章邯曾率领部分刑徒军队迎战起义军,这部分人都参与了平定起义的战争,大部分人战死或被活埋,也有一部分人随章邯投降后活了下来,也会有各种口传和记录下来。

除了刑徒和奴隶之外,还有工匠,工匠可能真是大多被杀,因为知道的太多,并且司马迁也写了工匠大量被杀,但除了这些人,还有秦朝的官员和士兵呢,官员负责监督,士兵负责维持治安,总不能连秦官和秦兵都杀了吧!

由于涉及人数太多,秦始皇陵墓也就是公开的秘密了,人人都知道,包括秦朝内部大量的官员和士兵都知道的,总会有人记录一些信息,被司马迁收集到了,写进了史记。

也正是由于秦始皇陵墓是公平的秘密,根本就没有办法百分之百的保密,因此有大量的资料流传下来,而司马迁作为史官,是很严谨的,只有确认是真实的,至少在司马迁看来是真实的,他才会写进史记中。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 490382048@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。