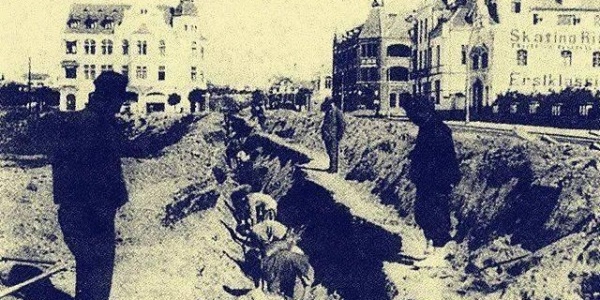

德国占领青岛时修建下水道延用百年至今不淹水

观点一

作为一名祖籍青岛人,我可以负责任的回答这个问题,是真的!

但是网上吹得太狠的那一段“德国油纸包”的故事,肯定是演绎的。

那个段子是这样的:说德国在青岛修建的下水道百年之后还照常使用,唯一美中不足的是百年之后的今天,管道内部有些接头零件需要更换,青岛市政某公司本着闲着也是闲着的原则,拨通了德国的电话,居然德国当年负责修建青岛下水道的公司还存在。人家还在电话里告诉他,甭着急,你们在附近三米找找看,有个隐蔽的零件存放点,市政公司的工作人员按照提示,果然找到了零件,存放在一个油纸包内,打开之后,光亮如新,换上就能用。

据称这个段子后来被德国某报纸辟谣,并在德国传为笑谈。

还用德国报纸辟谣,一听就是假的!按照段子描述的零件,像是金属制成品,下水道都是陶瓷或石材制成,哪儿有什么接头零件?又不是上水管道!

这个段子后来被玩坏了,很多新版本的段子以此孕育而生,比如:德国游客来青岛旅游,突发肾衰竭,来的德国人当年建造的医院就诊,医院没有适合德国人的肾源,这不是德国人建的医院嘛,就给德国打了个电话,德国人说别着急,我们当年既然造了就肯定有准备。医生挂了电话,按照电话中德国人的提示,在医院手术室下方的地板里刨出了一个油纸包,打开以后,虽历经百年,这挂腰子却光亮如新,换上就能用,多出来的一个当晚医生还回家做了盘爆炒腰花,味道没变!

当年德国人所修建的下水道,总长度共有80公里,后来绝大部分被民国和新中国重修或废弃,现在保留的只有短短的三公里,占现在的全市三千公里排水管道的不足千分之一,但是确实是仍!在!使!用!

也不高,2.5米,站个成年人绝对没问题(姚明都行);也不宽,3米,跑辆汽车肯定没问题(双车道实现不了)。

所以,我们说“德国佬在青岛呆了十七年,没盖大楼,没建灯光广场,却先费了九牛二虎之力,把下水道给修了。这些活儿谁也看不到,典型属于吃力不讨好。但百年以后,全中国人都看见了:一个从来不淹水的青岛!”这句话本身,没毛病!

没毛病归没毛病,青岛老城区(德据区)不遭水淹的因素除了这一条,还有很重要的一条:青岛老城区全是山,往地下一刨,去是花岗岩,下水道的坡度非常大,管径又粗,又没有淤泥堵塞的可能性,排水当然顺畅。

据市政人员宣传,建国后也吸取、借鉴、继承了德国人的设计理念,所以青岛成为一座下暴雨时不会被水淹的城市。

上面这句又是吹牛了,小时候的台东仲家洼和四方铁中一带,倒全是后期新修建的下水道,一到下雨天不还是一片泽国,当然这也有地形低的缘故。

总而言之,德国人当年给青岛带来的,绝不仅仅是现在游客所能见到的天主大教堂、基督大教堂、八大关万国建筑群和其他老城区的德式老房子以及满大街塑料袋里盛着的青岛啤酒,下水道也是杠杠的。

十九世纪的欧洲,随着第七次鼠疫大流行和第三次霍乱大流行,在这期间,欧洲开始掀起了人类第一次卫生革命的浪潮,法国、英国、德国分别在同期修建或完善了环境改进中的重要一环——下水道建设。

观点二

一

刚才在网上看到这么一些文字:德国给青岛修的雨污分流排水系统目的是为长期霸占经营青岛,强盗抢占你的房子然后进行精装修,这事儿你要还感激,说不过去。学习之,改进之才是强国之道。

这才是我们应该有的态度,而不是盲目夸大事实。

网文说,德国人到了青岛什么也没做,就先修下水道。下水道修得非常宽深,并且非常合理,整个城市怎么下雨也没有被淹过,德国人太牛逼了,是我们学习的楷模。并且前些年下水道要修理,缺少零件。试着打电话问了德国人,德国人回答说,修了下水道,一定会在3米之内存放一些备用零件。最后还真找到了油布小包中的零件,打开后,依旧很新。

实质上,是什么样子的,却没有人愿意去了解。大家只是喜欢借这个没有证实的事,来发泄一下对现代中国都市一下雨就满城被淹的现状的不满罢了。

附录一则相关的笑话:

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 490382048@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。